本文

浅間山の噴火に備える

浅間山の噴火に備える

日頃の火山噴火対策

浅間山は、全国でも有数の火山のひとつです。中・小規模な噴火はあるものの、噴火を繰り返してきた時期(1900年頃から1970年代)と比較すれば静かな状況が続いています。

いつ被害をもたらす噴火が起こるか分からないため、火山噴火に対する知識を深め、万一に備えましょう。

| 浅間山の噴煙を見る習慣をつける | 硫黄の臭いはしないか、噴煙に色はついているか、量は増えていないかなどが目安となります。 |

| 北側の窓にはカーテンをつける | 昭和33年の大爆発のとき、空気振動でガラスが破損する被害がありました。飛散防止フィルムやアミ入りガラスを使うなどで補強するなど対策をしておきましょう。 |

| 噴火が起きたときのことを考える | 浅間山ではどのような噴火災害が考えられるのか知っておきましょう。家族や近所の人と避難するときの道や場所を確認しておきましょう。 |

| 防災用品を準備する | 小さな噴石にはヘルメット、降灰があるときはマスク、ゴーグルが身を守ってくれます。 |

| 防災情報、登山情報を確認する | 浅間山火山防災マップや気象庁のホームページなどで火山に関する情報を日頃から確認しましょう。防災行政無線やメール配信サービスなどの噴火に関する情報に注意しましょう。 |

防災ハンドブックの22ページから27ページ「火山災害に備えて」 [PDFファイル/1.6MB]を確認してください。

噴火したときの注意点

これまでの噴火の事例から、特に大きな噴火でない限り人家への被害は比較的少ないようですが、小さな噴石や火山灰の降下、地震が発生することもあるので注意が必要です。

1 テレビやラジオ、町の広報車、防災行政無線をよく聞く。

2 火山灰が侵入しないように、窓の開け閉めに注意する。

3 不必要な移動は避け、外にいる場合は、建物や車の中に避難する。

4 外に出るときはヘルメットやマスク、ゴーグルを着用し、身を守る。

避難方向

浅間山から離れる

できるだけ風下を避ける

噴火による主な災害

防災ハンドブック 22ページより

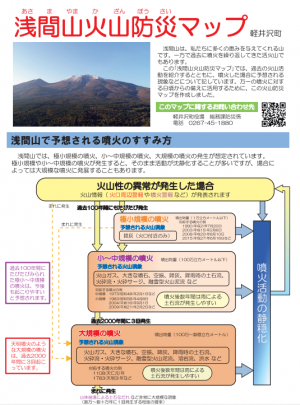

浅間山火山防災マップ

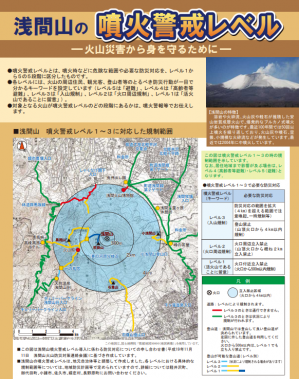

噴火警戒レベル1~3の規制箇所 [PDFファイル/350KB]

融雪型火山泥流発生時の避難の心得

浅間山の山頂付近に雪が積もっている期間に中規模噴火をし、火砕流が発生した場合、この火砕流により雪が溶け、土砂と一緒に高速で流れ下る現象を「融雪型火山泥流」といいます。

1 沢筋や低地等危険度が高い地域では、早めに避難しましょう。

2 危険箇所を通らず谷から離れ、近くの高台等の高所に避難しましょう。

3 屋外に泥流が到達している場合またはすぐそばまで迫っている場合は、屋外には出ず建物の2階以上に避難しましょう。近くに高台等の高所がない場合は、泥流の力に耐えうる丈夫な建物の高いところ(2階以上)に避難しましょう。

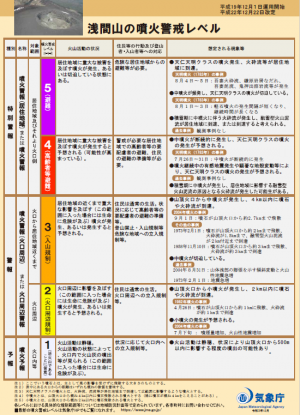

浅間山の噴火警戒レベル

浅間山の異常を見つけたときは

|

気象庁火山監視・警報センター 浅間山火山防災連絡事務所 |

0267-45-2167 |

関連リンク

浅間山火山防災マップ/site/bousai/9077.html

気象庁が発表する浅間山に関する各種情報 /site/bousai/1412.html

【浅間山の様子(ライブカメラ)】/site/bousai/1712.html

防災ハンドブックをご活用ください/site/bousai/1465.html

指定避難所・指定緊急避難場所/site/bousai/1382.html

浅間山噴火・武力攻撃事態における一時退避の協力施設について/site/bousai/1841.html