本文

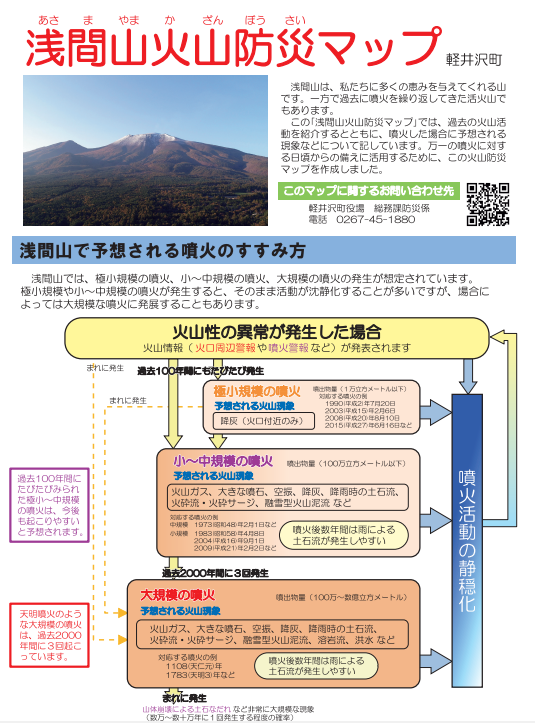

浅間山火山防災マップ

浅間山火山防災協議会(下記参照)では、浅間山の過去の火山活動を紹介するとともに、噴火した場合に予想される現象や噴火警戒レベルに関する事項、浅間山の監視体制などを記した『浅間山火山防災マップ』を作成しました。総務課、軽井沢消防署で配布していますので、噴火に対する日頃からの備えに活用してください。

浅間山火山防災マップ [PDFファイル/9.96MB]

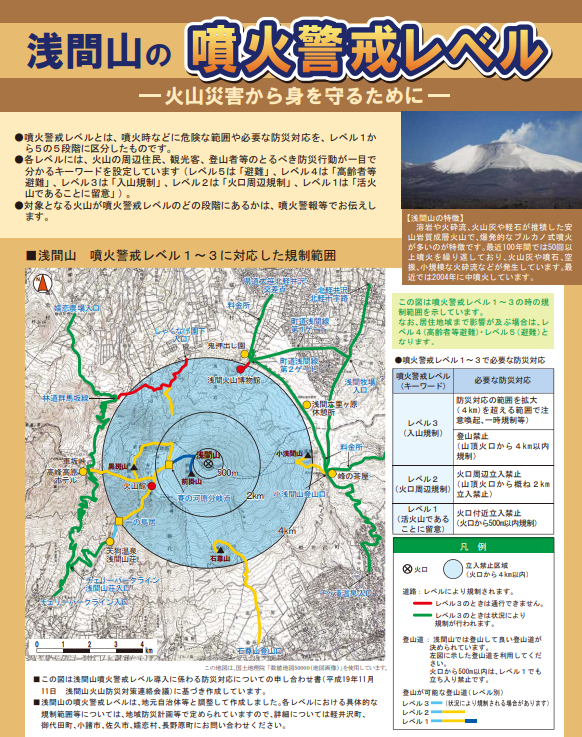

噴火警戒レベル1~3の規制箇所 [PDFファイル/350KB]

- 日頃からの浅間山の噴火に対する備えについては、防災ハンドブック22ページから27ページ「火山災害に備えて [PDFファイル/1.6MB]」を確認してください。

- 気象庁では、浅間山の活動状況によって、様々な情報を発表しています。一覧表は、こちらの「気象庁が発表する浅間山に関する各種情報の一覧表」にまとめてありますので、確認してください。

融雪型火山泥流

融雪型の火山泥流は、浅間山が冬期間、山頂付近で雪が積もっている時期に中噴火をし、火砕流が発生した場合、この火砕流により雪が解け、土砂や火山灰と一緒に斜面を高速で流れ下る現象です。

この融雪型火山泥流については、浅間山での過去の噴火事例などから町に被害を及ぼす可能性は極めて少ないものの、万が一発生した場合、15分程で別荘地や住宅地に到達すると想定され、町からの情報提供前に被災する可能性があります。

浅間山融雪型火山泥流発生時想定マップ

浅間山融雪型火山泥流マップ(表側) [PDFファイル/640KB]

浅間山融雪型火山泥流マップ(裏側) [PDFファイル/1.29MB]

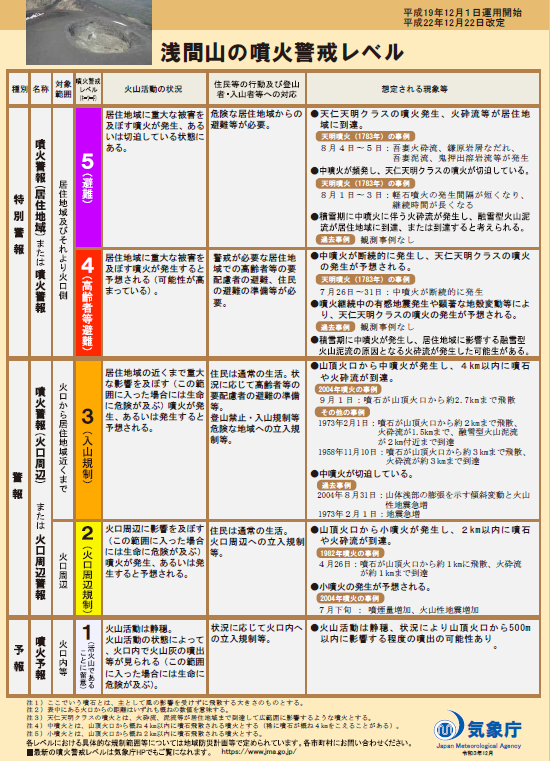

浅間山の噴火警戒レベル

噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範囲」と「とるべき防災対応」を5段階に区分して、気象庁が発表する指標です。

噴火警戒レベルリーフレット(気象庁) [PDFファイル/650KB]

浅間山火山防災協議会について

活動火山対策特別措置法に基づいて、浅間山において想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備を行うとともに、地域住民の皆さん等の防災意識の向上に資することを目的に長野県、群馬県、浅間山周辺市町村、防災関係機関、火山専門家等で構成された組織です。

浅間山火山防災マップ作成の経緯

浅間山は、1108年(天仁)や1783年(天明)に大規模な噴火が発生し、大きな被害が生じた記録があります。明治時代末期から昭和30年代にかけても継続的に噴火が発生しています。

浅間山火山防災協議会ではこれまで、小~中規模噴火に伴う現象が影響を及ぼすおそれのある範囲を図示した火山ハザードマップ*(以下「ハザードマップ」という。)を作成し、避難対策を検討してきました。協議会では、過去に発生した大規模噴火と同等の噴火に備え、避難計画等の策定を進めるため、大規模噴火を想定したハザードマップの作成に取り組み、平成30年3月にこのハザードマップが完成しました。

*火山ハザードマップとは

一定の条件に基づいて、想定される噴火現象の影響が及ぶ可能性のある範囲を図示したマップのこと

1 大規模噴火のハザードマップに関する留意点【重要】

- 浅間山が大規模噴火に至るまでの経緯について

浅間山の大規模噴火は、おおよそ1000年に1回起こると言われています。そのような噴火は、過去の噴火履歴調査等から小規模噴火~中規模噴火の繰り返しの後に発生しています。そのため、大規模噴火が突然発生することは考えにくく、確率的には非常に低いケースです。 - 大規模噴火に備えた避難計画の策定について

前述のように、大規模噴火の発生前には、小~中規模噴火が発生することが想定されます。このため、協議会では、ハザードマップのような甚大な被害が発生する前に、避難計画に基づいて住民の皆様に避難をしていただくように、避難計画の策定を検討しています。

2 事業の概要

浅間山火山防災協議会では、大規模噴火ハザードマップを検討するための専門部会を設置し、大規模噴火を想定したハザードマップを新たに作成するとともに、平成15年に作成した小~中規模ハザードマップをわかりやすくするため、一部改訂を行いました。

- 事業期間

平成28年10月18日~平成30年3月31日 - 事業費

2,000万円(群馬県:1,000万円、長野県:1,000万円) - 専門部会の設置

- 構成機関(19機関)

群馬県、長野県、周辺6市町村(長野原町、嬬恋村、小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町)、火山専門家3名*、気象庁、前橋地方気象台、長野地方気象台、気象庁浅間山火山防災連絡事務所、国土交通省利根川水系砂防事務所、高崎市、安中市、国土地理院

*浅間山火山防災協議会委員の以下3名

【荒牧重雄氏(東京大学名誉教授)、武尾実氏(東京大学地震研究所火山噴火予知研究センター教授)、大野宏之氏(公益社団法人砂防学会理事)】 - 開催状況

4回の専門部会を開催し、委託業務内容の確認、数値シミュレーション手法・結果の検討、住民説明や協議会勉強会の実施方法を協議しました。

- 構成機関(19機関)

3 平成30年3月に作成・改訂されたハザードマップ

- 大規模噴火のハザードマップ [PDFファイル/5.87MB]

- 大規模噴火のハザードマップ(降灰) [PDFファイル/4.22MB]

- 小~中規模噴火のハザードマップ(無雪期・積雪期) [PDFファイル/1.99MB]

4 今回のハザードマップ作成に関する解説資料

この件に関するお問い合わせ先

軽井沢町 総務課防災係 0267-45-1880

群馬県総務部危機管理室危機管理・防災係 027-226-2245

長野県危機管理部危機管理防災課危機管理防災係 026-235-7184

長野県佐久地域振興局総務管理課 0267-63-3133