本文

軽井沢に生息する特定外来生物(植物)について

特定外来生物とは?

もともとその地域にいなかったのに、人間活動によって、他の地域からもちこまれた生物(外来生物)のうち、特に地域の自然環境に大きな影響を与えたり、農作物に被害を及ぼしたりするもので、法律により指定されたものです。

特定外来生物による被害を防ぐため、特定外来生物の栽培・保管・運搬・譲渡等は法律によって原則禁止されています。もし、これらの項目に違反した場合、懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金が科せられます(個人の場合)。

町内にも特定外来生物(植物)が生息しています!

軽井沢町内には以下3種類の特定外来生物(植物)の生息が確認されています。

特定外来生物(植物)はいずれも 繁殖力が強く、従来から存在する植物の育成環境を脅かす存在 です。軽井沢町の大切な自然環境を守るためにはみなさんの協力が不可欠です。

まずは、それぞれの特定外来生物(植物)の特徴を確認し、 早期の発見・駆除・拡散防止 に協力をお願いします。

オオキンケイギク

6月頃から黄色やだいだい色などの鮮やかな花を咲かせます。過去に園芸用や緑化用に流通していました。群生しているときれいに見えますが、繁殖力が強く在来の野草を駆逐してしまうため特定外来生物に指定されました。主に草むらや道端などの日当たりのよい場所に生息しています。

オオキンケイギクの花の一例

花の中央部も含めて全体が黄色またはだいだい色。花びらの先端には4~5のぎざぎざがあります。

オオキンケイギクの葉の一例

細長いへら状をしており、葉の周囲はなめらか(鋸歯状(きょしじょう)でない)で、両面に粗い毛が生えています。

オオハンゴンソウ

8月頃から黄色の花を咲かせます。以前は園芸種としてルドベキア、ハナガサギクという名で流通していました。主に草むらや河川敷など湿った場所に生息しています。

オオハンゴンソウ

オオハンゴンソウの花の一例

花びらは黄色、花の中央部は黄緑色。高さは1~3mになります。

アレチウリ

長いツルと大きな葉で他の植物に覆いかぶさり、その植物の成長を妨げる、繁殖力の高い外来生物です。

アレチウリの芽生えは5月頃から10月頃にまたがるため、1年に数回抜き取り、アレチウリが現れなくなるまで数年間にわたり駆除活動を続ける必要があります。

アレチウリ

アレチウリには白毛やトゲが多いですが、クズには茶褐色の毛がつき3つの小葉からなるため、見分けることができます。

アレチウリの果実

9月下旬に熟す果実には硬いトゲがあるのが特徴です。

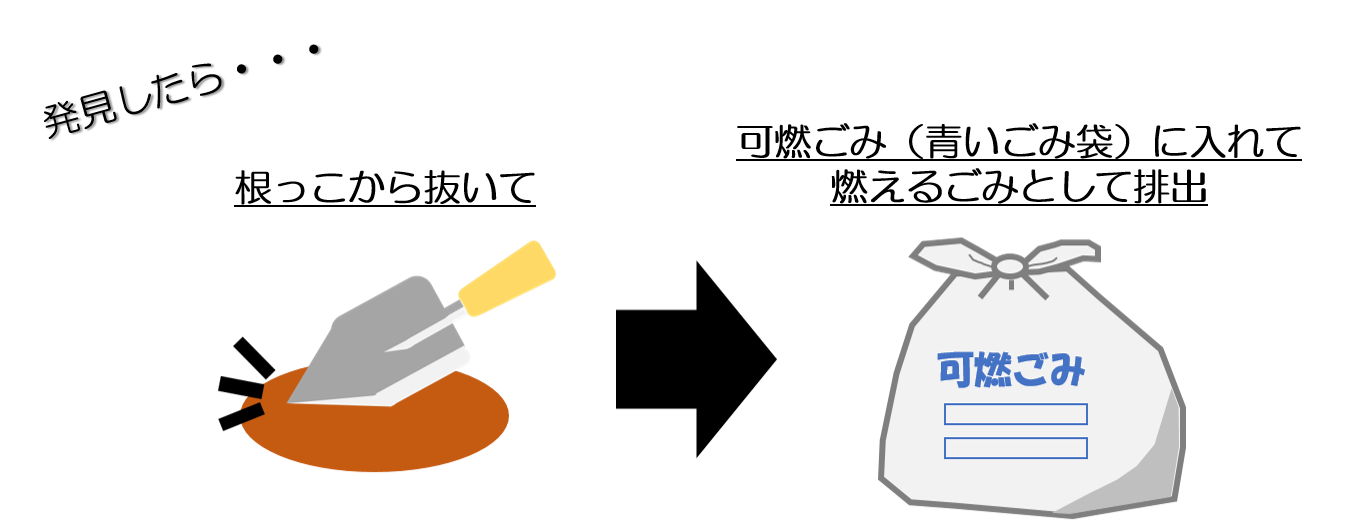

駆除の方法

繁殖を防止するには根っこからの抜き取りが有効です。根っこが残らないようにスコップ等を活用して抜き取り、花や種などが飛び散らないように注意しながら、可燃ごみの袋に入れしっかりと密封し、燃えるゴミとして排出してください。

もし敷地内で特定外来生物(植物)を発見した場合は、成長して開花したり種子が落ちたりする前の出来るだけ早い段階で作業を行いましょう。また、作業時には長袖・長ズボン・長靴で軍手を使用するなど肌の露出は避け、作業後にも服や靴に種子などがくっついていないか念入りに確認するようにしましょう。

資料

特定外来生物(植物)駆除啓発チラシ [PDFファイル/960KB]

その他

外来生物についての詳細は、長野県のホームページ<外部リンク>、環境省のホームページ<外部リンク>でも確認いただけます。