本文

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度の対象者は75歳以上の人と、65歳以上の一定の障がいがあり認定をうけている人となります。

運営主体は長野県後期高齢者医療広域連合となり、保険料率の決定、保険料の賦課、医療費の支給などの事務および財政運営を行います。

軽井沢町では、資格確認書の交付事務、申請や届出の受付事務、保険料の徴収事務を行います。受付窓口は住民課保険年金係です。

医療機関にかかるとき

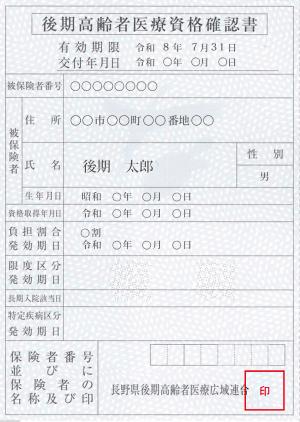

医療機関にかかるときは、後期高齢者医療資格確認書等を窓口に提示してください。有効期限は8月1日~翌年7月31日までの原則1年間です。

令和8年7月31日まで有効となります。

※有効期限が切れた資格確認書等は、町役場へ返却いただくか、個人情報等が判別できないよう、はさみ等で裁断の上破棄してください。

※住所、氏名、生年月日、性別の記載内容の確認をお願いします。

資格確認書等が紛失等によりお手元にない場合は、身分証明書をお持ちのうえ住民課保険年金係で再交付の申請をしてください。

なお、2024年12月2日より、現行の紙の保険証は新たに発行されなくなりました。

ぜひ便利なマイナ保険証をご利用ください。

詳しくは下記ページをご覧ください。

医療機関の窓口で支払う費用(一部負担金)

|

現役並み |

3割負担 |

町民税課税標準額※が、145万円以上の方及び同一世帯の方。ただし、次に該当する場合は1割または2割となります。

|

|---|---|---|

|

一般2 |

2割負担 |

|

| 一般1 | 1割負担 | 現役並み所得者・一般2(2割負担)・町民税非課税世帯以外の方 |

|

区分 2 |

1割負担 |

同一世帯の全員が町民税非課税である方(区分1以外) |

| 区分 1 | 1割負担 | 同一世帯の全員が町民税非課税で、それぞれの各収入から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算し、給与所得を有する場合は給与所得の金額から10万円を控除する)を差し引いたときに0円となる方 |

※前年12月31日現在において世帯主であり、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員(その者が給与所得を有する場合には給与所得金額から10万円を控除する)がいる場合、「33万円×16万未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」が調整控除として控除されます。

特定疾病について

人工透析を実施している慢性腎不全・血友病等の医療を受けている人は、町へ申請して交付された『特定疾病療養受療証』を窓口で提示すると、1か月の自己負担は入院・外来それぞれ10,000円までになります。

高額療養費の支給

同じ月内に支払った医療費の自己負担限度額を超えた場合は、超えた分が申請により長野県後期高齢者医療広域連合から高額療養費として払い戻されます。

該当された方には申請のお知らせが届きます。申請が必要となるのは初回のみで、以後に生じた高額療養費は申請口座に振り込まれます。

入院したときの食事代や保険が適用されない差額ベッド代等は支給の対象となりません。

| 所得区分 | 負担割合 |

外来(個人単位) |

外来+入院 |

|

|---|---|---|---|---|

|

現役並み 所得者 |

(課税標準額 |

3割 |

252,600円+(医療費-842,000円)×1% |

|

|

(課税標準額 380万円から 690万円未満) |

3割 |

167,400円+(医療費‐558,000円)×1% |

||

|

(課税標準額 145万円から 380万円未満) |

3割 |

80,100円+(医療費-267,000円)×1% |

||

| 一般2 | 2割 |

「18,000円」または「6,000円+(医療費-30,000円)×10%」のうちいすれか低い金額を適用 〈年間上限144,000円(注5)〉 |

57,600円 (注3)〉 |

|

|

一般1 |

1割 |

18,000円 |

57,600円 (注3)〉 |

|

|

区分 2 |

1割 | 8,000円 |

24,600円 |

|

|

区分 1 |

1割 |

8,000円 |

15,000円 |

|

(注1)マイナ保険証もしくは限度額区分が記載された資格確認書(申請により取得)を窓口で提示することで、医療機関ごとに1か月ごとの窓口負担が上記の額となります。それ以外の場合は後日差額が高額療養費として還付されます。

(注2)同じ医療保険で過去12か月以内に外来+入院の自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用します。(多数回該当)

(注3)8月から翌年7月までの1年間の外来個人の自己負担額の合計が、年間上限額を超えた分も高額療養費として支給されます。(外来年間合算)

入院時の食事代

| 現役並み所得者及び一般 |

510円※1 |

|

|---|---|---|

| 区分 2 | 90日までの入院 |

240円 |

| 90日を越える入院(過去12ヶ月の入院日数) |

190円 |

|

| 区分 1 |

110円 |

|

※1 指定難病患者の方は、300円

入院時の食事代は高額療養費の対象になりません。

医療機関で限度区分の記載された資格確認書等の提示がない場合の負担額は、現役並み所得者及び一般の方と同じで1食当たり510円になります。

高額介護合算療養費の支給

同一世帯の被保険者において、医療保険の自己負担と介護保険の自己負担の両方が発生している場合で年間(8月分から翌年の7月分まで)の自己負担を合算して自己負担限度額を超えたときは、申請によりその超えた分が支給されます。

| 所得区分 | 自己負担限度額 | |

|---|---|---|

| 現役並み所得者 |

課税標準額 |

212万円 |

|

課税標準額 |

141万円 | |

|

課税標準額 |

67万円 | |

|

一般1・2 |

56万円 | |

|

区分 2 |

31万円 | |

|

区分 1 |

19万円 | |

- 自己負担額には、食事代、差額ベッド代、その他の保険適用外の支給額は含みません。また高額療養費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。

- 福祉医療を受給されている方は、高額介護合算療養費の一部または全部に相当する金額の返還を求められる事があります。

届出が必要なとき

町で手続きをしてください。

| こんなとき | 持参するもの | 届け出期間 |

|---|---|---|

| 転入してきた | 負担区分証明書 | 14 日以内 |

| 転出する | 資格確認書 | 14 日以内 |

|

死亡した(葬祭費が支給されます) |

印鑑・資格確認書・葬祭を行った方の振込先口座番号がわかるもの・ 葬祭を行った事実確認ができるもの(領収書・会葬礼状等) |

14 日以内 |

| 住所が変わった | 資格確認書 | 14 日以内 |

- 被保険者が死亡されたとき、その葬祭を行なった方に申請により葬祭費として長野県後期高齢者医療広域連合より5万円が支給(口座振込)されますので、住民課窓口にて申請をお願いします。

制度の詳しい内容は 長野県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク> をご覧ください。