本文

郷土館だより 2024年度

令和7年 3月号

弥生。追分宿にも一歩ずつ春が近づいています。

こぶしの花芽(郷土館入口)

現在開催中の企画展「写真で見る追分宿 明治~令和」と併せて

昔の道具も展示しています。

会期は今月末までとなっております。ぜひこの機会をお見逃しなく!!

江戸時代、浅間根腰の三宿のひとつで、中山道と北国街道の分岐点に位置した

追分宿は、多くの旅人で賑わった宿場町でした。

本展では、江戸時代の雰囲気が残る明治期から令和までの追分の写真により、変遷を

紹介します。

「明治後期の分去れ」(絵はがきより)

[予告]

4月5日(土曜日)から松井勝男 山岳写真展ー山・浅間山麓ーを開催します。

軽井沢町在住の写真愛好家・松井勝男氏の写真50点余りから

皆さんの知らない浅間山をはじめ、県内各地の壮大な山岳容姿を紹介します。

西部小学校3・4年生、社会科校外学習に来館しました

2月7日、4年生「江戸時代の建物」「軽井沢彫り」について

江戸時代の追分宿について説明を受けているところ

2月13日、3年生「昔の道具」について

火打石を紹介する様子

明治から昭和にかけての様々な道具の説明を受けたあと、実際に触れてみました。

令和7年 2月号

立春過ぎに大寒波が日本列島を襲いました。

大雪にみまわれた地域の皆様、お見舞い申し上げます。

2月1日の朝、軽井沢では木々が霜や細かい氷の粒で覆われる「霧氷(むひょう)」となり、厳しい自然の芸術作品に囲まれました。

追分宿郷土館の雪景色

春休み子ども歴史体験講座のお知らせ

今年も小学生を対象とした春休み子ども歴史体験講座を開催します。

黒耀石でペンダント作り、籐(とう)でカゴ作り、機織り体験、まが玉作り、

本物のお道具でお手前に挑戦、地元の皆さんと昔遊びを楽しんだりと、

充実のラインナップです。

小学生の皆さん、一緒に楽しみましょう!

お申込みは~

3月1日(土曜日)午前9時より参加申し込みの受付を開始します。

【申し込み・問い合わせ】 追分宿郷土館まで

電話:0267-45-1466

先着順で定員になり次第締切らせていただきます。

電話回線が1本のため、混み合う場合があります。ご了承ください。

※受付時間は、午前9時から午後5時までです(水曜日は休館)。

詳しくはこちらをクリックして下さい→春休み子ども歴史体験講座詳細

写真で見る追分宿 明治~令和

企画展「写真で見る追分宿 明治~令和」開催中です。

江戸時代、浅間根腰の三宿のひとつで、中山道と北国街道の分岐点に位置した追分宿は、多くの旅人で賑わった宿場町でした。

本展では、江戸時代の雰囲気が残る明治期から令和までの追分の写真により、変遷を紹介します。

「明治後期の分去れ」(絵はがきより)

期間:令和7年3月31日(月曜日)まで

開館時間:午前9時~午後5時(最終入館4時30分)

休館日:水曜日、年末年始(12月28日~令和7年1月4日)

入館料:大人400円・小中高生200円

令和7年 1月号

明けましておめでとうございます

本年もよろしくお願いいたします

令和7年1月5日 朝 撮影

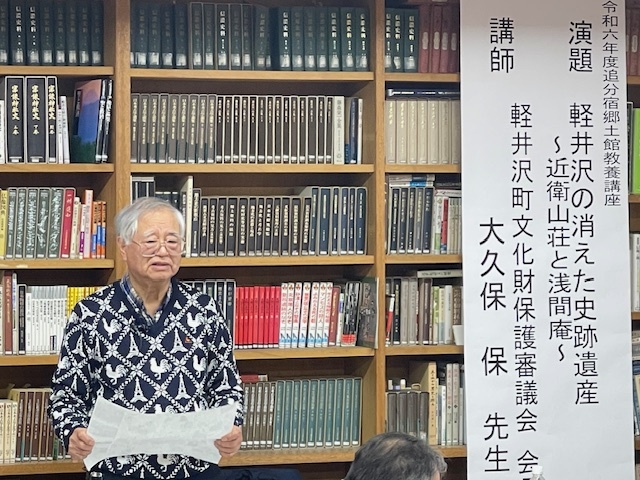

教養講座(12月15日)

軽井沢町文化財保護審議会会長 大久保 保氏をお招きして教養講座を開催しました。

「桂太郎と西園寺公望と軽井沢」「益田鈍翁と周辺の人々」「近衛文麿と軽井沢」の3つの内容で講演していただきました。

明治期から大正期にかけて「桂園時代」と言われ、首相を交互につとめた桂太郎、西園寺公望と軽井沢の関係、三井物産創業者 益田鈍翁(益田孝)の軽井沢での交流、近衛文麿が最後に旧軽井沢にあったもう一つの別荘を訪れた時のことなど、貴重なお話をしていただきました。

大久保 保 氏

アンケートより

- 軽井沢がいかに貴重な場所であったかが良く分かりました。素晴らしいお話でした。

- 初出となるお話も大変興味深かったです。勉強になりました。ありがとうございました。

- 非常に興味深い講演会でした。

- 知らないことがたくさんあり勉強になりました。

- 貴重な講義で興味深かった。 等

写真で見る追分宿 明治~令和

企画展「写真で見る追分宿 明治~令和」開催中です。

江戸時代、浅間根腰の三宿のひとつで、中山道と北国街道の分岐点に位置した追分宿は、多くの旅人で賑わった宿場町でした。

本展では、江戸時代の雰囲気が残る明治期から令和までの追分の写真により、変遷を紹介します。

「明治後期の分去れ」(絵はがきより)

期間:令和7年3月31日(月曜日)まで

開館時間:午前9時~午後5時(最終入館4時30分)

休館日:水曜日

入館料:大人400円・小中高生200円

昨年12月27日に閉館準備をしていると、郷土館の入口アプローチに

お客様が作った雪だるまが並んでいました。

とてもかわいかったので思わず写真を撮りました。

令和6年 12月号

早いもので令和6年も師走を迎えました。

今年も、企画展や講座等を開催する中で、数々の忘れられない出会いがありました。

ありがとうございました。

今年の夏は猛暑で、秋が来るのも遅く、いつ冬が来るのかと思っていましたが、このところ連日最低気温は零下を記録しています。

皆さん、暖かくしてお過ごしください。

さて、恒例の浅間山初冠雪情報です。

今年は11月7日の朝、うっすらと頂上左上あたりに白いものが見えました。

12月1日の朝、浅間山が真っ白になっていました。

いよいよ冬将軍がやってきます。

静かな冬の追分もよいものです。

教養講座のお知らせ

参加希望の方は、電話、窓口、メールにてお申し込み下さい。

定員になり次第、締切りとなります。ご了承ください。

日時 12月15日(日曜日)13時30分~15時

会場 追分宿郷土館 図書室

演題 「軽井沢の消えた史跡遺産ー近衛山荘と浅間庵ー」

講師 大久保 保 氏(軽井沢町文化財保護審議会 会長)

定員 20名

参加費 入館料のみ

詳しくは→教養講座 詳細

チラシ→チラシ [PDFファイル/340KB]

申し込み

0267-45-1466

kyodokan@town.karuizawa.nagano.jp

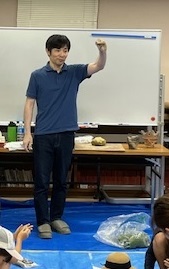

野焼き講座 11月23日

夏休みに製作した土器を十分に乾燥させてた作品を、「野焼き」して完成させました。

講師の藤森英二先生

火の周りに土器を並べてゆっくり温めながら火に近づけていきました。

いきなり熱い火の中に入れると割れてしまうため、慎重に焼いていきます。

今年も割れることなく土器が完成しました。

縄文時代もこうして焼いていたのかと、歴史に思いを馳せることができました。

今年もたくさんのお客様ご来館ありがとうございました。

12月は、4日・11日・18日・25日が休館日で年内の開館は27日までとなります。

12月28日(土曜日)~1月4日(土曜日)は年末年始のため休館となります。

令和7年1月5日(日曜日)から開館します。

皆さま、よいお年をお迎えください。

令和6年 11月号

11月3日(日曜日・祝日)は、町内の文化施設無料開放でたくさんのお客様が来館しました。

13時からは、「こといろ」の皆さんによる和楽器のコンサートを開催しました。

箏、十七絃、尺八の合奏や語りを披露していただき、秋の調べに酔いしれたひとときを過ごしました。

「こといろ」の皆さん

左から箏 土屋歌須聖氏、花里一惠氏、語り 嶋田菜美氏

箏・十七絃 山下庸子氏、尺八 宮脇香山氏

令和6年 10月号

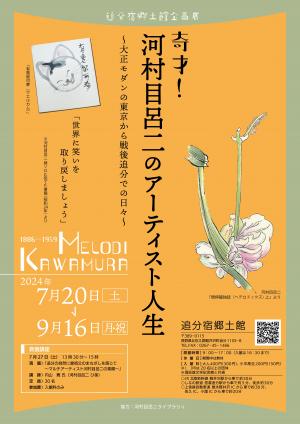

企画展「奇才!河村目呂二のアーティスト人生

~大正モダンの東京から戦後追分での日々~」

終了しました!

7月20日から約2ヶ月にわたり開催した企画展「奇才!河村目呂二のアーティスト人生」が好評のうちに9月16日、終了しました。

大正期から昭和期にかけてマルチアーティストとして活躍した追分ゆかりの芸術家、河村目呂二の芸術の世界の一端を紹介するもので「河村目呂二ライブラリィ」の協力のもと、作品・書簡・写真・書籍など約70点に及ぶ関係資料を展示しました。

夏休み期間中は、多くの子どもたちが来館し、100匹の猫が描かれた軸「百猫図」の前では親子で100匹の猫を数える姿が見られるなど、子どもから大人まで、驚き・奇抜・自由・多様・感動・癒し・笑い・優しさ・逞しさのつまった多彩な目呂二の芸術の世界をご堪能いただきました。

皆様から感想が寄せられましたので、一部をご紹介します。

アンケートより

- 河村目呂二さんを初めて知りました。丸いねこの彫刻とても特長を捉えられていて可愛らしく見ることができてとても良かったです。癒されました。

- とても面白い作品だと思いました。ユーモアがあって見ていて楽しい作品でした。

- 日頃何気なく目にしていたかわいらしい猫ちゃんの絵が目呂二さんのものと初めて知りました。

「笑」がベースになっているのでしょうか。観させていただいている私にも、自然と笑みがこぼれてしまいました。 - このようなアーティストの存在を初めて知りました。奇才でありながら繊細で心を動かされました。

- 見ていて楽しくなりました。猫嫌いの私でも猫が好きになりそうでした。

- 目呂二さんの多岐にわたる才能を様々な展示から知ることができ、大変面白かったです。

- 多才を楽しんでいらっしゃる作品群に感動しました。内山さん(河村目呂二ひ孫)の寄稿文も興味深かったです。

- 百猫図が興味深かったです。猫好きなのが良く分かる可愛いい絵です。

- とても独創的な人形や味のある水彩・水墨画、つけた文章もとても面白い。

などなど…

たくさんの好評をいただきました。

ご来館いただきありがとうございました。

軽井沢リゾートコンサート

企画展最終日、軽井沢リゾートコンサートを開催しました。

昨年に引き続き、彩美歌の皆さん(高島敦子 氏、木下泰子 氏、三宮美穂 氏)により、クラッシック、童謡、ポップスなど幅広いジャンルの曲を披露いただき、美しいハーモニーが館内に響きわたりました。

高原 軽井沢も今年はたいへん暑い夏でしたが、夏を惜しみ、秋へと誘われる魅惑のひとときを過ごしました。

「彩美歌」の皆さん。右から 三宮美穂氏、高島敦子氏、木下泰子氏

2024リゾートコンサート彩美歌

写真で見る追分宿 明治~令和

企画展「写真で見る追分宿 明治~令和」が始まりました。

江戸時代、浅間根腰の三宿のひとつで、中山道と北国街道の分岐点に位置した追分宿は、多くの旅人で賑わった宿場町でした。

本展では、江戸時代の雰囲気が残る明治期から令和までの追分の写真により、変遷を紹介します。

「明治後期の分去れ」(絵はがきより)

期間:令和7年3月31日(月曜日)まで

開館時間:午前9時~午後5時(最終入館4時30分)

休館日:

10月31日まで無休。以後は水曜日。

年末年始(12月28日~令和7年1月4日)

入館料:大人400円・小中高生200円

「稲垣黄鶴 書の世界~野の花と小鳥の声とこの静けさに~」を離山公園 旧雨宮邸新座敷にて開催中です。こちらは今月31日(木曜日)までの開催です。

秋が深まるこの季節に、ぜひお越しください。

詳しくは→黄鶴展詳細

お問合せ:追分宿郷土館 Tel0267-45-1466

令和6年 9月号

好評開催中!

企画展「奇才!河村目呂二のアーティスト人生

~大正モダンの東京から戦後追分での日々~」

9月16日(日曜日・祝日)まで

大正から昭和にかけて活躍した追分にゆかりの深いマルチアーティスト 河村目呂二の足跡を紹介する企画展が、残すところ2週間程となりました。

お見逃しなく!→企画展詳細

9月16日企画展最終日は、軽井沢リゾートコンサートも開催されます。

午前:11時00分~11時30分

午後:14時00分~14時30分

出演は彩美歌の皆さん(高島敦子 氏、木下泰子 氏、三宮美穂 氏)

定員なし

※先着順でお席のご案内となります。満席となった場合は立ち見でご鑑賞いただきます。

料金:大人400円、小中高生200円(施設入館料)

詳しくは→軽井沢リゾートコンサート詳細

「稲垣黄鶴 書の世界~野の花と小鳥の声とこの静けさに~」を離山公園 旧雨宮邸新座敷にて開催中です。こちらもぜひお越しください。

詳しくは→黄鶴展詳細

問い合わせ:追分宿郷土館Tel0267-45-1466

夏休み特集

8月は小学生向け体験講座や一般向けの講演会、古文書講座などイベントを開催し、子どもから大人まで、多くの皆様にご参加いただきました。

楽しく体験し、学び、出会いのあったイベントの模様をご紹介します。

夏休み子ども歴史体験講座

今年は、初開催の3講座を加えて、全9講座開催しました。

お点前に挑戦!~しゃかしゃかたててみよう~ 7月30日

講師:郷土館職員

先生からお話を聞きながら、畳の上に正座して心をこめてお茶をたてました。

そのあと、お友達のたてたお茶をいただき、心豊かな時間を過ごしました。

参加した子どもたちの感想より

- はじめてお茶をたててみて、楽しかった。

- あまいおかしを食べたあとは、抹茶が飲みやすかった。

- にがかったけど楽しかった。

はた織り体験をしよう! 7月30日

講師:浅沼真知 先生(染織家)

木綿の布を1cm幅くらいに切り、その布を横糸にして織る裂き織りを体験しました。

最後のすその始末まで、みんな頑張ってきれいな布ができました。

参加した子どもたちの感想より

- 機織り機で織るとき、シュ!トントン!とリズムがよくて、楽しかったです。

- 楽しかったのでまたやりたい。

- 機織り機のしくみを知りたくなった。

籐でかごを作ろう! 8月1日

講師:土屋真知子 先生

籐を使って、かごを編みました。できあがったかごに「何を入れようかなー」とお友だちとおしゃべりしている声が聞こえました。

参加した子どもたちの感想より

- むずかしかったけど、できあがってうれしかった。

- だんだん編むのがなれてきて、楽しかった。

- ゲーム入れにして自分の部屋におきます。

竹風鈴を作ろう! 8月1日

講師:郷土館職員

いくつかの竹の筒をひもでつなぎ合わせて、風鈴を作りました。

小鳥のかわいい飾りがついた竹風鈴は、風がふくと竹どうしがぶつかり、涼しい音をたてました。

参加した子どもたちの感想より

- むずかしいけど、すごいきれいな音色で、がんばったかいがありました。自分の部屋にかざります。

- あなにひもを通すのがむずかしかった。

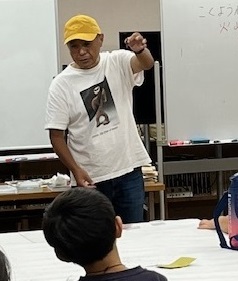

縄文土器を作ろう! 8月5日

講師:藤森英二 先生

先生から縄文時代のお話を聞いてから縄文土器作りに挑戦。

粘土をこねて、底の部分を作ってから、棒状にした粘土を下から重ねていき、器を作りました。最後にいろいろな模様をつけて縄文土器ができあがりました。

秋には野焼き体験を予定しています。

参加した子どもたちの感想より

- もようをつけるのと、大きくしていくのが楽しかった。

- 作るのはむずかしかったけど、できたらとてもうれしく、感動した。

- 昔作っていたものを、今でも体験できてうれしかった。

お天気と火山体験教室 8月7日

講師:長野地方気象台、気象庁浅間山火山防災連絡事務所の職員の皆さん

気象・地震・噴火について、お話を聞いて、DVDを見たり、実験をして、それらのメカニズムを体験し学びました。

実験では、はじめてのお友達と協力して、成功させました。

参加した子どもたちの感想より

- 雨やかみなりがおきたとき、こうなるんだということと、自分はどうすればよいかがわかってよかった。

- わかりやすかった。かみなりのはなしがおもしろかった。

- 火山や地震のことが知れてよかった。

七宝焼を作ろう! 8月9日

講師:土屋幸江 先生

銅板にガラス絵の具で模様を描いてから、専用の電気窯で焼き七宝焼きのキーホルダーを作りました。最後に自分の作品に題名をつけて完成。

参加した子どもたちの感想より

- とにかく楽しかった。

- 最初あまり想像できなかったけど好きな色をいっぱいぬったらきれいな色ができた。

- 好きな色をぬって焼いたら、すごくつるつるにできてかわいく見える。

まが玉を作ろう! 8月9日

講師:郷土館職員

ろう石を小さなのこぎりとサンドペーパーを使ってまが玉の形に整えてから、水やすりを使って水の中で磨いてまが玉を作りました。

参加した子どもたちの感想より

- ずっと首にかけて、夜は頭の上に置いて、ずっとお守りにします。

- 昔のまが玉を一から作れて貴重な体験だった。

- できあがったら、石にいろんな模様が出て楽しかった。

黒耀石でペンダントを作ろう! 8月18日

講師:堤隆 先生

先生から、黒耀石がどこで採れて、どのように使われたか、お話を聞いてからペンダント作りに挑戦。

専用のペンシルを使って、慎重に周りを削り、ピカピカのペンダントを作りました。

参加した子どもたちの感想より

- 黒耀石でものが切れることを初めて知った。真っ黒だと思っていたけど少しだけすけていてびっくりした。

- めちゃくちゃ楽しかった。

- 日本の歴史を知ることができた。北海道に黒耀石をとりに行きたくなった。

※次回は春休みに、子ども歴史体験講座を予定しています。お楽しみに!

教養講座&古文書講座

教養講座2 8月10日

長野地方気象台と気象庁浅間山火山防災連絡事務所の職員の皆さんによる毎年恒例の講演会を開催しました。

今年は「気候変動」「最近の地震」「最近の浅間山」の3つのテーマについて、講演いただきました。関心の高い内容に、参加者の皆さんは熱心に耳を傾けました。

演題:「気候変動と大雨による災害について」

講師:須山英典 氏(長野地方気象台 防災管理官)

演題:「最近の地震について」

講師:小林昭夫 氏(長野地方気象台 火災防災官)

演題:「浅間山の今の状況と火山防災の日について」

講師:飯島聖 氏(気象庁浅間山火山防災連絡事務所長)

古文書講座 8月11日

講師:深谷大 氏(日本文化研究者・早稲田大学演劇博物館招聘研究員)

講師の深谷氏から、江戸時代の出版事情、生活、文化などユーモアを交えた説明を聞きながら、くずし字をわかりやすく解説いただき、和やかな雰囲気の中、楽しく解読に挑戦しました。

※現在開催中の企画展「奇才!河村目呂二のアーティスト人生」に関連して開催した内山舞氏による教養講座1(7月27日開催「追分の自然に曾祖父のまなざしを感じて~マルチアーティスト河村目呂二の素顔」)は、郷土館だより8月号にて公開しています。

令和6年 8月号

企画展「奇才!河村目呂二のアーティスト人生~大正モダンの東京から戦後追分での日々~」が開催中です。ぜひこの機会に河村目呂二の世界をご堪能ください。

→企画展詳細<外部リンク>

「稲垣黄鶴 書の世界~野の花と小鳥の声とこの静けさに~」も離山公園 旧雨宮邸新座敷にて開催中です。こちらもぜひお越しください。

→黄鶴展詳細<外部リンク>

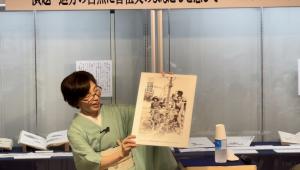

教養講座7月27日

7月27日(土曜日)に内山舞 氏(河村目呂二ひ孫)をお迎えして教養講座「追分の自然に曾祖父のまなざしを感じて~マルチアーティスト河村目呂二の素顔~」を開催しました。

河村目呂二の作品に対する思いや言葉遊び等、河村目呂二の奇才ぶり、多彩な芸術の世界をお話しいただきました。

演題「追分の自然に曾祖父のまなざしを感じて~マルチアーティスト河村目呂二の素顔~」

講師内山 舞 氏(河村目呂二 ひ孫)

しなの追分馬子唄道中

7月28日(日曜日)は、第39回しなの追分馬子唄道中で、追分宿はとても賑わいました。

追分節保存会の皆さんによる追分節の披露も行われました。

「信濃追分」(座敷唄調)

午後には、江戸時代の装束を身につけて当時の中山道の往来を再現した馬子唄道中が始まりました。今年の代官役は軽井沢町町長、土屋三千夫が扮しました。

当日は、追分宿郷土館と堀辰雄文学記念館は無料開館となり、多くのお客様が来館されました。また来年楽しみですね。

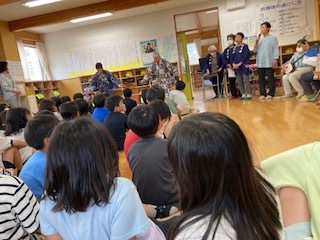

児童館放課後子ども教室

7月17日(水曜日)に西地区児童館にて「放課後子ども教室」が開催されました。

追分節を初めて聞く子どもたちも大勢いました。

仕事唄調「追分馬子唄」

座敷唄調「信濃追分」

保存会の先生から手ほどきを受け、唄や三味線・太鼓・馬のひずめ音・馬鈴など楽器にも挑戦しました。

初めて触る楽器に苦戦しながらも楽しい時間を過ごしました。

三味線

三味線

太鼓

馬のひづめ音

令和6年 7月号

企画展「江戸時代のトラベルガイド」は7月15日(月曜日・祝日)までの開催です。

この機会にお見逃しなくご来館ください。→企画展詳細<外部リンク>

企画展「奇才!河村目呂二のアーティスト人生~大正モダンの東京から戦後追分での日々~」が7月20日(土曜日)から始まります。

会期中、様々なイベント開催します。

→企画展詳細<外部リンク>

→教養講座のご案内<外部リンク>

7月28日(日曜日)は今年もしなの追分馬子唄道中が開催されます。

江戸時代、中山道最大の宿場町だった追分。時代装束をまとった武家娘らの行列が追分馬子唄を唄いながら練り歩きます。

追分宿郷土館と堀辰雄文学記念館は無料開館となります。

ぜひお出かけください。

チラシ表面→企画展チラシ表面 [PDFファイル/633KB]

チラシ表面→企画展チラシ裏面 [PDFファイル/1.14MB]

離山公園旧雨宮邸新座敷で、稲垣黄鶴展を開催します。

→稲垣黄鶴展詳細<外部リンク>

令和6年 6月号

6月になりました。

ハルゼミが今年は5月23日に鳴き始めました。

(6月1日撮影)

郷土館の企画展も絶賛開催中です。

7月15日までの開催になるのでこの機会に、ぜひご来館ください。

→企画展詳細<外部リンク>

燻蒸による休館日のお知らせ

資料の保存を目的とした防虫・防カビ対策として、館内ガス燻蒸を実施します。

そのため、追分宿郷土館・堀辰雄文学記念館・軽井沢町歴史民俗資料館・旧近衛文麿別荘(市村記念館)が下記の日程で臨時休館となります。

期間中は、危険防止のため施設周辺には近づけませんので、故意に立ち入ることのないようご協力ください。

皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。

※期間中の問合せ先:教育委員会 文化振興係(Tel 0267-45-8695)

- 追分宿郷土館 6月10日(月曜日)~6月16日(日曜日)

- 堀辰雄文学記念館 6月10日(月曜日)~6月12日(水曜日)

- 歴史民俗資料館 6月10日(月曜日)~6月17日(月曜日)

- 旧近衛文麿別荘(市村記念館)6月10日(月曜日)~6月17日(月曜日)

令和6年 5月号

新緑がまぶしい季節になりました。

ゴールデンウィークの連休もたくさんのお客様に来館していただき、ありがとうございました。郷土館の企画展「江戸時代のトラベルガイド」も絶賛開催中です。

詳しくは、企画展詳細<外部リンク>をご覧ください。

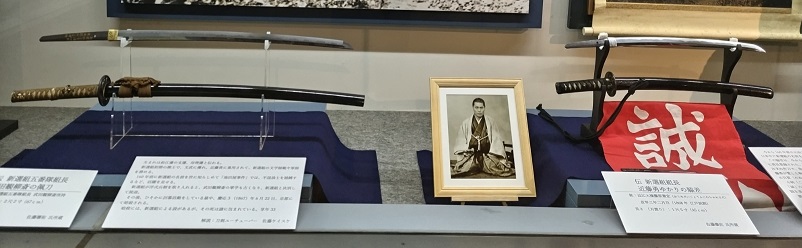

刀剣 展示替え

刀剣を展示替えしました。

「伝 新選組組長 近藤勇ゆかりの脇差」と「伝 新選組五番隊組長 武田観柳斎の佩刀」を8月4日まで展示しています。

観光列車ろくもん追分節披露

追分節隊4年ぶりに活動再開しました。

5月4日(土曜日)に、追分節保存会の皆さんと一緒に観光列車「ろくもん」の乗車時に「追分馬子唄」を披露し、乗客の皆さまへおもてなしをしました。

追分節隊 隊員募集中

軽井沢の伝統民謡「追分節」(追分馬子唄・信濃追分)が令和5年度に軽井沢町無形民俗文化財の指定となりました。

宿場や街道で唄われてきた「追分節」を一緒に練習しませんか。

追分節保存会の皆さんから唄や楽器などを教えていただきます。

年齢は問いません。子どもから大人の皆さん、ぜひご参加ください。

- 「追分馬子唄」 唄を習います。

- 「信濃追分」 唄・踊り・太鼓・三味線を習います。

練習日:

月に2回、第1・3 土曜日

午前9時~10時

場所:追分宿郷土館

講師:追分節保存会の皆さん

追分宿郷土館に電話かFaxでお申込みください。随時受け付けています。

追分節隊員募集チラシ [PDFファイル/198KB]

問い合わせ先 追分宿郷土館 電話・Fax 0267-45-1466

令和6年 4月号

4月になりました。

新年度が始まります。

今年度もたくさんのイベントを企画していますのでお楽しみに。

春休み子ども歴史体験講座

3月に歴史体験講座と追分宿探検散策会を開催しました。

はたおり体験をしよう! 3月20日

講師の浅沼真知先生

布を裁断している様子

150年前のはた織り機で織っていきます。

完成品

つる細工を作ろう!3月20日

講師の土屋真知子先生

あけびのつるで編んでいる様子。

皆さん一生懸命に編んでいました。

つる細工完成品

竹ぼうきを作ろう!3月21日

植物園の新井園長よりホウキの材料となる

コキアと竹について教えていただきました。

コキアのほうき作成中

竹ぼうき作成中

完成品(左:竹ぼうき、右コキアぼうき)

お手玉を作って遊ぼう!3月21日

講師の追分節保存会の皆さんと小豆を使ってお手玉を作りました。

お手玉完成品

追分宿探検散策会 3月24日

追分宿探検マップを片手に伊藤学芸員の案内で追分宿(一里塚~分去れ)を散策しました。

常夜灯前

本陣裏門前

高札場前

文学散歩道

春の息吹を感じながら追分区の文学散歩道を通り、郷土館へ戻りました。

参加してくれた皆さん、ありがとうございました。

今年の夏休みにも子ども講座を予定しています。

ぜひ楽しみにしていてください。

郷土館では企画展「江戸時代のトラベルガイド」を7月15日(月・祝)まで開催しています。

江戸時代、中山道をどのようにして旅をしていたのかを紹介しています。

休館日は水曜日。